Die Corona-Pandemie und der mit ihr einhergehende Lockdown des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens hat im Frühjahr 2020 auch viele Industriebetriebe betroffen. Über die tatsächlichen Auswirkungen auf Produktionsebene ist aber wenig bekannt. Das Fraunhofer ISI führte deshalb im Rahmen seiner Erhebung Modernisierung der Produktion eine Sonderbefragung mit 237 Betrieben durch, um Fragen zu Kurzarbeit, dem Produktionsanlauf nach der Krise, möglichen Umstrukturierungsmaßnahmen sowie Digitalisierungstendenzen nachzugehen.

mehr InfoPresseinformationen 2020

-

-

Sinkende Kosten für Solarmodule und Windkraftanlagen gleich weniger CO2-Ausstoß im Energiesektor – wenn diese Gleichung stimmt, wäre das ein großer Schritt für das Erreichen der Pariser Klimaziele. Denn tatsächlich sind viele Schlüsseltechnologien der erneuerbaren Energien in den letzten Jahren deutlich günstiger geworden. Eine Studie zur nationalen Energie- und Klimapolitik der Länder Argentinien, Indonesien und Mexiko zeigt aber: Werden Erneuerbare günstiger, führt das nicht automatisch zu mehr Klimaschutz.

mehr Info -

Grüner Wasserstoff und seine Syntheseprodukte gelten als wichtige Bausteine der Energie- und Klimawende. Der Import spielt hier eine wesentliche Rolle, wobei noch viele Fragen offen sind. Mit einem neuen Policy Brief beleuchtet das Fraunhofer ISI alle mit dem Import von grünem Wasserstoff in Zusammenhang stehenden Fragen und bilanziert, welche Aufgaben und Herausforderungen es noch zu lösen gilt.

mehr Info -

Ein neues Policy Paper des vom Fraunhofer ISI koordinierten Forschungsverbunds Forum Privatheit gibt 15 Empfehlungen, wie die menschliche Selbstbestimmung trotz Künstlicher Intelligenz nicht nur erhalten, sondern sogar gefördert werden kann.

mehr Info -

Der Straßengüterverkehr in Deutschland basiert noch größtenteils auf Dieselantrieben. Das ist ein Problem für das Erreichen der Klimaziele. Effizienter und klimafreundlicher wären E-Systeme, wie Oberleitungs-Lkw, die ähnlich wie Fernzüge über eine Stromleitung angetrieben werden. Die Infrastruktur dahinter, der sogenannte eHighway, ist technisch heute schon umsetzbar; eHighway-Systeme würden sich heute bereits ökologisch und in einigen Jahren auch wirtschaftlich rechnen. Die Frage ist: Sind sie auch gesellschaftlich akzeptiert? Das Fraunhofer ISI diskutiert die Kernpunkte dieser Technologie nun in einem Policy Brief.

mehr Info -

Um eine hohe Lebensqualität, insbesondere für künftige Generationen zu gewährleisten, ist es wichtig, entlang der gesamten Lebensmittelwertschöpfungskette die natürlichen Ressourcen zu erhalten. Eine neue Zukunftsstudie des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung ISI gibt mit vier verschiedenen Szenarien Einblicke, wie der Umgang mit natürlichen Ressourcen in der Landwirtschaft im Jahr 2035 aussehen könnte und welche Rolle digitale Entscheidungsunterstützungssysteme für Landwirte dabei spielen können.

mehr Info -

Wie werden wir im Jahr 2040 leben? Wie werden wir uns ernähren? Welche Rohstoffe werden wir nutzen? Eine Sonderausstellung im Senckenberg Naturmuseum Frankfurt, die im Rahmen des Projekts BioKompass konzipiert wurde, gibt Einblick in die Welt von morgen. Jetzt kann die Ausstellung auch mittels einer interaktiven Augmented Reality-App digital besucht werden. Während Corona besonders interessant: die App funktioniert als virtueller Rundgang durch die Zukunft der Bioökonomie auch zu Hause.

mehr Info -

Der weltweite Batteriebedarf wird in den nächsten 10 Jahren und darüber hinaus dramatisch ansteigen. Dies wird neue Arbeitsplätze schaffen, die spezielle Batteriekenntnisse und -fertigkeiten erfordern. Aber welche Fähigkeiten werden in Zukunft genau benötigt? Um diese Frage zu beantworten, führt das Fraunhofer ISI in Zusammenarbeit mit der Fraunhofer-Allianz Batterie und der Fraunhofer-Academy eine neue Online-Umfrage durch, die sich an Batterieexpertinnen und -experten aus Industrie und öffentlichen Organisationen richtet. Die Umfrage läuft bis zum 30. November.

mehr Info -

Die geringere wirtschaftliche Aktivität während der COVID-19-Pandemie führt dazu, dass die Stromnachfrage in Deutschland im Jahr 2020 um rund sechs Prozent sinken wird. Erholt sich die Wirtschaft im kommenden Jahr, wird die Nachfrage nach einer Prognose des Fraunhofer ISI um lediglich fünf Prozent steigen – und damit zunächst nicht mehr auf Vorkrisenniveau zurückkehren. Die entscheidenden Größen dabei: Eine verbesserte Energieeffizienz in allen Bereichen einerseits, eine steigende Nachfrage in den Bereichen Verkehr, Gebäudewärme und IT andererseits.

mehr Info -

Viele gesellschaftliche und technologische Trends beeinflussen unser Ernährungssystem – aber wie könnte der europäische Lebensmittelsektor im Jahr 2035 aussehen und welche Rolle wird Nachhaltigkeit spielen? Um diese Fragen zu beantworten, stellt eine neue Studie im Rahmen des europäischen Forschungsprojekts FOX drei Szenarien mit alternativen Entwicklungen für den Lebensmittelsektor vor – entlang seiner gesamten Wertschöpfungskette von der Produktion über Verpackung und Logistik bis hin zu Verkauf und Konsum. Jedes Szenario hat einen anderen Fokus, der von Politik, Gesellschaft bis Industrie reicht.

mehr Info -

Lkw mit Wasserstoffantrieb sind prominent in der Nationalen Wasserstoffstrategie vertreten und stellen eine Möglichkeit dar, den Güterverkehr auf der Straße zu dekarbonisieren. Ein entscheidender Faktor, damit sich diese Technik durchsetzt, ist die Tankstellen-Infrastruktur. Das Fraunhofer ISI hat errechnet, dass im Jahr 2050 ein Netz aus 140 Tankstellen für Brennstoffzellen-Lkw reicht, um deren kompletten Wasserstoffbedarf zu decken. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund neun Milliarden Euro pro Jahr.

mehr Info -

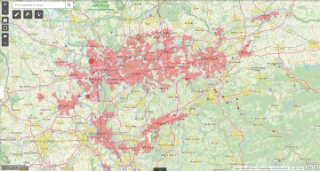

Wie verteilt sich die Wärmenachfrage innerhalb von Regionen und Städten in Europa? Wo sind welche erneuerbaren Energiequellen vorhanden, um diese Nachfrage zu decken? Forschende des Fraunhofer ISI haben in einem Verbund aus Forschungsinstituten und Städten koordiniert von der TU Wien im EU-weiten Projekt Hotmaps an der Beantwortung solcher Fragen gearbeitet. Nun hat das Projektteam eine webbasierte Open-Source-Toolbox veröffentlicht, die es Städten, Regionen und Ländern in Europa ermöglicht, ihren Wärme- und Kältebedarf zu ermitteln, zu modellieren und darauf aufbauend Strategien zu entwickeln.

mehr Info -

Auf Plug-in-Hybridfahrzeuge entfielen in der ersten Jahreshälfte 2020 etwa 4,5% aller Pkw-Neuzulassungen in Deutschland. Ausgestattet mit einem Verbrennungsmotor sowie einem Elektroantrieb ist ihr Beitrag zur Emissionsminderung stark abhängig vom Nutzungsverhalten im realen Alltagsbetrieb. Für eine gemeinsame Studie untersuchten das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI sowie die gemeinnützige Forschungsorganisation International Council on Clean Transportation (ICCT) umfangreiches Datenmaterial zur realen Nutzung von über 100.000 Plug-in-Hybridfahrzeugen in Europa, Nordamerika sowie China.

mehr Info -

Trotz neuer Technologien sowie nationaler und internationaler Zielvorgaben steigen die weltweiten CO2-Emissionen im Straßengüterverkehr. In einer Studie für die Zeitschrift »Nature Climate Change« beschreiben drei Autoren aus Deutschland und Kanada, dass die aktuellen und angekündigten Politikmaßnahmen nicht ausreichen, um die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen. Ihr Fazit: Es braucht deutlich strengere und integrierte Maßnahmen zur Reduktion sowie höhere Preise für Emissionen.

mehr Info -

In der Wärmeerzeugung und im Verkehr sollen strombasierte Technologien zeitnah fossile Brennstoffe ersetzen. Diese Technologien haben aber unter anderem wegen der EEG-Umlage und des dadurch erhöhten Strompreises einen wirtschaftlichen Nachteil gegenüber klassischen Technologien. Das hemmt die Dekarbonisierung dieser Sektoren. Das Fraunhofer ISI hat in einem Forschungsvorhaben untersucht, wie sich eine Neugestaltung von EEG-Umlage und Stromsteuer auf die Wettbewerbsfähigkeit strombasierter Technologien auswirkt und welche finanziellen Folgen sich daraus für Verkehr, Industrie, Haushalte und den Dienstleistungssektor ergeben könnten. Der Abschlussbericht zeigt: einige Technologien benötigen weniger Förderung, andere mehr. Sinnvoll erscheint daher eine individuelle zeitlich variable Förderung je nach Sektor und Technologie.

mehr Info -

Das Fraunhofer ISI evaluiert das 2021 auslaufende Programm »Innovationen für Produktion, Dienstleistung und Arbeit von morgen« des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Neben den Wirkungen der bisherigen Förderungen geht es um künftige Forschungsfragen im Bereich Zukunft der Wertschöpfung und Arbeit. Dazu führt das Institut bis zum 24. August 2020 eine Delphi-Befragung durch.

mehr Info -

Abwärme aus der energieintensiven Industrie ist oft für den Einsatz in Fernwärmesystemen geeignet, jedoch meistens ungenutzt. Eine detaillierte Übersicht der in der EU verfügbaren Potenziale liefert jetzt eine Datenbank des Projekts sEEnergies. In Deutschland könnten 29 Petajoule Abwärme aus Industriestandorten genutzt werden, was dem Bedarf von mehr als einer halben Million Haushalte entspricht. So könnten unter anderem die in der Fernwärme typischen Kohle- und Gaskraftwerke ersetzt werden. Die Informationen stehen als Karten und herunterladbare Datensätze zur Verfügung.

mehr Info -

Nicht erst seit der Corona-Krise wird deutlich, wie wichtig technologische Wettbewerbsfähigkeit und Unabhängigkeit für Europa sind. Wachsende geopolitische Unsicherheiten und drohende globale Handelskonflikte stellen über Jahrzehnte gewachsene Handelsbeziehungen zunehmend in Frage. Auch die Debatte um die Einführung des 5G-Standards zeigt beispielhaft, dass eine Diskussion geführt werden muss, wie unabhängig Deutschland und Europa in Bezug auf unabdingbare Technologien sein müssen und sein können. In einem Positionspapier stellt das Fraunhofer ISI einen differenzierten Analyseansatz vor, um die Kritikalität von Technologien und den Grad an Technologiesouveränität auf nationaler und internationaler Ebene zu bestimmen. Die Anwendung dieses Konzeptes kann die Basis sein für angepasste, situationsgerechte Strategien zur zukunftsfestigenden Sicherung von Technologiesouveränität.

mehr Info -

Wo steht Deutschland bei der Digitalisierung seiner Industrie? Welche Fortschritte haben die Betriebe in den letzten Jahren gemacht und gibt es Bereiche, in denen die Entwicklung stagniert? Mit diesen Fragen befasst sich eine neue Untersuchung des Fraunhofer ISI, in der erstmals ein zeitlicher Vergleich zum Umsetzungsgrad der Industrie 4.0 durchgeführt wurde. Die Ergebnisse zeigen auch, welche Rolle die Unternehmensgröße und die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Industriebranche bei der Verbreitung digitaler Technologien spielen.

mehr Info -

Der Straßengüterverkehr verursacht mehr als ein Drittel der nationalen Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor – und nimmt in Zukunft eher noch zu. Damit Deutschland seine Klimaziele erreichen kann, kommt dem klimaneutralen Güterverkehr eine Schlüsselrolle zu. Ein neuer gemeinsamer Policy Brief des Fraunhofer ISI, des Öko-Instituts und des ifeu-Instituts zeigt, dass die Oberleitungstechnologie ein großes CO2-Einsparpotenzial bietet und sich wirtschaftlich rechnen kann.

mehr Info -

Die europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verpflichtet Unternehmen und Organisationen seit 2018 in bestimmten Fällen zur Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA). Dabei sollen schon vor der Verarbeitung von Daten Risiken und Gefahren systematisch analysiert, bewertet und Abhilfemaßnahmen ergriffen werden. Das Fraunhofer ISI hat hierzu ein Praxis-Handbuch veröffentlicht, das Unternehmen und Organisationen mittels eines im Forschungsverbund »Forum Privatheit« entwickelten Verfahrens bei der Durchführung von Datenschutz-Folgenabschätzungen unterstützt.

mehr Info -

Im Projekt eWayBW, in dem das Fraunhofer ISI die wissenschaftliche Begleitforschung koordiniert, wird ein Feldversuch durchgeführt, bei dem elektrische Antriebe für schwere Nutzfahrzeuge auf baden-württembergischen Bundesfernstraßen getestet werden. Ein kürzlich im Projekt durchgeführter Workshop mit Vertreterinnen und Vertretern aus verschiedenen Alpenländern und weiteren europäischen Ländern zeigte, dass die Oberleitungstechnologie dort zwar bislang eine eher untergeordnete Rolle spielt, aber etliche Chancen wie geringere Schadstoffemissionen, bessere Klimabilanz oder Wirtschaftlichkeit bietet.

mehr Info -

Das Bundesumweltministerium und der Bundesverband der Deutschen Industrie haben den Deutschen Innovationspreis für Klima und Umwelt verliehen. Prämiert werden herausragende Umweltinnovationen von sieben deutschen Unternehmen und Forschungseinrichtungen.

mehr Info -

Klima- und Umweltschutz, Ernährungssicherung und mehr Nachhaltigkeit in Wirtschaft und Gesellschaft: Viele der aktuellen Herausforderungen könnten stark von einer zukünftigen Bioökonomie profitieren. Dabei ist offen, wie eine solche bio-basierte Wirtschaft aussieht und wie der Weg dorthin gestaltet werden kann. Das kürzlich abgeschlossene und vom BMBF geförderte Projekt »Transformation-Bio« des Fraunhofer ISI ging diesen Fragen nach und erforschte auch, was die Politik tun sollte, um eine Transformation zur Bioökonomie voranzutreiben.

mehr Info -

Welche Umsatzpotenziale und Produktivitätseffekte haben digitale Geschäftsmodelle für Industriebetriebe? Und wie weit sind sie verbreitet? Diesen Fragen widmet sich eine neue Studie des Fraunhofer ISI im Rahmen der repräsentativen Betriebsbefragung »Modernisierung der Produktion«. Ihr Fazit: Digitale Geschäftsmodelle können für das Verarbeitende Gewerbe ein entscheidender zukünftiger Wettbewerbsfaktor sein – wenn eine klare Kundenorientierung vorliegt und digitale Technologien gezielt eingesetzt werden.

mehr Info -

Deutschland gehört weiter zu den innovationsstärksten Volkswirtschaften der Welt, erreicht aber in keiner Kategorie eine Topplatzierung. Zu diesem Ergebnis kommt der Innovationsindikators 2020. An der Spitze liegt die Schweiz, die sich die Führungsposition von Singapur zurückholt.

mehr Info -

Welche Umweltbilanz haben Elektroautos? Wie entwickeln sich Reichweite, Wirtschaftlichkeit und die Ladeinfrastruktur langfristig? Führt die Elektromobilität zu Arbeitsplatzverlusten? Diesen und vielen anderen Fragen entlang der Batterie-Wertschöpfungskette geht das Fraunhofer ISI in einem Policy Brief nach, welcher heute im Rahmen des Batterieforums Deutschland in Berlin vorgestellt wird. Zentrale Aussage: Einer breiten Marktdiffusion von Elektroautos zwischen 2020 und 2030+ steht nichts im Wege, jedoch sind noch zahlreiche Herausforderungen anzugehen.

mehr Info -

Zum siebten Mal verleihen der Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI) und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) den begehrten Deutschen Innovationspreis für Klima und Umwelt (IKU) mit einem Preisgeld von insgesamt 175.000 Euro. 132 Unternehmen, acht Forschungseinrichtungen und eine Behörde haben sich mit ihren Produkten und Dienstleistungen um die Preise beworben. 22 von ihnen sind jetzt für den IKU nominiert worden. Die Preisverleihung findet am 26. März 2020 in Berlin statt.

mehr Info