Potenzialabschätzung für den ADFC: Radverkehrsanteil in Deutschland könnte mit mehr politischen Maßnahmen deutlich steigen

Forschende des Fraunhofer ISI haben im Auftrag des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) eine neuartige Abschätzung der Potenziale des Radverkehrs in Deutschland vorgenommen. Sofern umfangreiche politische Maßnahmen für ein fahrradfreundliches Land umgesetzt werden, kann der Radverkehrsanteil demnach auf allen Wegen bis 30 Kilometer Länge auf durchschnittlich 45 Prozent steigen. Jährlich können zusätzlich 19 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente (CO2e) Treibhausgase (THG) im Verkehr eingespart werden.

In English: This article is available in English. Additionally, an English Summary Report on the cycling potential in Germany is available for download.

Deutschland soll zum attraktiven Fahrradland werden: Der Nationale Radverkehrsplan (NRVP) der Bundesregierung skizziert die Vision vom »Fahrradland Deutschland 2030«. Ein hoher Anteil des Fahrrads am Verkehr ist gut fürs Klima, für Städte und Gemeinden sowie die Gesundheit der Menschen. Doch wie viel Radverkehr ist in Deutschland möglich? Dazu gab es bislang keine belastbaren Zahlen. Denn übliche Verkehrsprognosen unterschätzen den Radverkehr, da sie die weichen Faktoren der Verkehrsmittelwahl – etwa Qualität der Infrastruktur, Stressfreiheit, Sicherheitsgefühl – nicht berücksichtigen.

Forscher:innen rund um Dr. Claus Doll vom Fraunhofer ISI haben daher in einer Studie für den ADFC eine neue Art der Potenzialabschätzung vorgenommen: »Wir haben erstmals entscheidende Faktoren wie die Kontinuität und Dichte des Radwegenetzes, das Sicherheitsempfinden im Verkehr, die Verknüpfung des Radverkehrs mit Bus und Bahn sowie die Qualität von öffentlichem Verkehr und Nahversorgung in den Gemeinden in die Analyse einbezogen«, erklärt Doll.

Eine neue Methodik zur Berücksichtigung subjektiver Faktoren in Verkehrsprognosen

Das Potenzialmodell basiert auf einem statistischen Ansatz in Form einer multinomialen logistischen Regression. Neu bei dem hier vorgestellten Ansatz ist, dass statt einer reinen Konzentration auf Wegezeiten und -kosten, auf welchen die Prognosen klassischer Modelle basieren, das subjektiv wahrgenommene Umfeld des Radfahrens als der eigentliche Treiber der Verkehrsmittelwahl berücksichtigt wird. Dafür wurden wegespezifische Präferenzen aus der Erhebung Mobilität in Deutschland MiD 2017 mit landkreisspezifischen Daten ergänzt. Diese beinhalteten Durchschnittsnoten aus dem Fahrrad-Klimatest des ADFC und Radwegelängen aus Open Street Map. Diese wurden in einem konsistenten Datensatz um die Einflussfaktoren Verkehrsmittelverfügbarkeit sowie die Qualität des öffentlichen Personenverkehrs (ÖPV) und der Nahversorgung ergänzt. Weitere Faktoren, die keinen politischen Einflüssen unterliegen, wie Altersstruktur, Topographie oder Wetter und Jahreszeit wurden als Kontrollvariablen berücksichtigt. Die derart ermittelten Regressionskoeffizienten wurden dann für die Berechnung der Szenarien herangezogen. Im Ergebnis liefert das Potenzialmodell Wege, Personenkilometer und Treibhausgasemissionen nach Verkehrsmitteln, Regionstypen und Entfernungsklassen für Deutschland im Jahr 2035.

Dieser neue Ansatz in der Verkehrsprognostik ist gerade für den Radverkehr relevant, da die Bereitschaft der Menschen, das Fahrrad regelmäßig im Alltag zu nutzen, sehr stark von der subjektiv empfundenen Sicherheit im Verkehr und der Qualität der Infrastrukturen abhängt. Das in dieser Studie entwickelte statistische Modell kann diese subjektiven Faktoren gut abbilden. Es ist aber weniger gut geeignet, um konkrete lokale Bedingungen oder finanzielle, administrative sowie regulatorische Beschränkungen zu beschreiben. Weitere Limitationen erwachsen aus der Verschachtelung des Datensatzes sowie im Alter der Verhaltensdaten aus der Erhebung MiD 2017. Letztere bildet das für den zukünftigen Radverkehr entscheidende Potenzial von Pedelecs wegen der damals noch schwachen Marktdurchdringung mutmaßlich unzureichend ab. Dennoch erlaubt das hier entwickelte geschlossene statistische Modell die Wirkungsabschätzung wichtiger Einflussfaktoren wie der Dichte von Radnetzen, deren Qualität, der Anbindung an den ÖPV oder des Führerscheinbesitzes. Damit sind die Fraunhofer-Forschenden in der Lage, die Potenziale des Radverkehrs unter der Prämisse stabiler Verhaltensmuster des Jahres 2017 bei günstigen Rahmenbedingungen für den Radverkehr zu bestimmen.

Dementsprechend empfehlen die Wissenschaftler:innen, den in dieser Studie erfolgreich angewandten Prognoseansatz durch die Eliminierung eventueller zufälliger Einflüsse aufgrund der die Verschachtelung der Daten und vor allem durch die aktuell noch nicht verfügbare Erhebung MiD 2023/2024 zu verfeinern. Die wesentlichen Wirkungszusammenhänge sollten schließlich in klassischen Verkehrsprognosemodellen Berücksichtigung finden.

Drei Bausteine für das Leitbild »Fahrradland Deutschland«

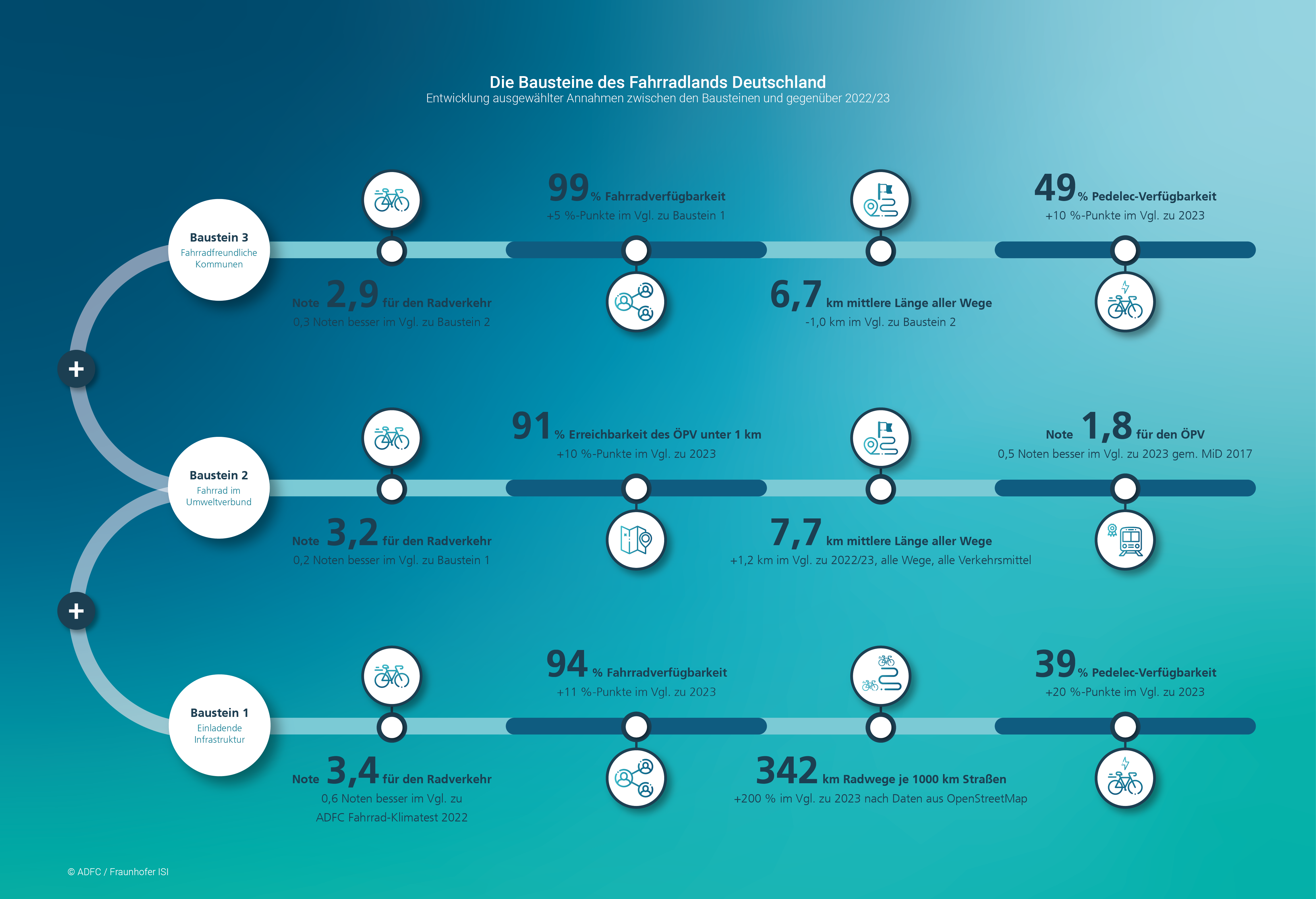

Die Forschenden haben ein eigenes Leitbild für ein »Fahrradland Deutschland« mit drei Ausbaustufen entworfen. Die drei Bausteine betreffen die Fahrrad-Infrastruktur, den öffentlichen Personenverkehr und die Fahrradfreundlichkeit der Kommunen. Jeder Baustein beleuchtet unterschiedliche Aspekte einer ganzheitlichen und konsequenten Politik für den Radverkehr:

Für jede der drei aufeinander aufbauenden Ausbaustufen haben die Wissenschaftler:innen analysiert, wie sich der Radverkehrsanteil in Deutschland und damit verbunden der THG-Ausstoß des Verkehrs bis 2035 entwickeln könnte, wenn alle vorausgesetzten Annahmen erfüllt, d.h. die skizzierten politischen Maßnahmen vollständig umgesetzt werden. Die hiermit berechneten Ergebnisse beziehen sich auf Wege bis 30 Kilometer Länge.

Radverkehrsanteil in Deutschland könnte durch zusätzliche politische Maßnahmen dreimal so hoch ausfallen wie bei Fortführung der aktuellen Politik

Letztendlich beantwortet das hier entwickelte Potenzialmodell die Frage: Würden sich die Menschen in Deutschland anders verhalten als die Niederländerinnen und Niederländer, wenn hierzulande vergleichbare Bedingungen für das Radfahren geschaffen würden? Die Antwort ist: nein. Die ermittelten Potenziale des Radverkehrs liegen in der Größenordnung der Radverkehrsanteile, welche schon heute in Fahrradstädten wie Utrecht, Amsterdam oder Münster beobachtet werden.

Sofern alle drei Bausteine des Modells »Fahrradland Deutschland« Realität werden, kann der Radverkehrsanteil in Deutschland bis 2035 auf 45 Prozent steigen. Das ist eine Verdreifachung gegenüber der Entwicklung, die mit dem aktuellen politischen Kurs zu erwarten wäre (15 Prozent Radverkehrsanteil). Besonders groß sind die Potenziale des Radverkehrs in Mittelstädten, sogenannten regiopolitanen Stadtregionen, mit bis zu 63 Prozent aller Wege.

Der überwiegende Teil der Verkehrsverlagerung findet zwischen dem motorisierten Individualverkehr (MIV) mit Pkw oder Motorrädern und dem Radverkehr statt. Im Vollausbau des Leitbilds »Fahrradland Deutschland« werden fast die Hälfte aller Wege mit dem MIV auf das Fahrrad verlagert, womit Pkw & Co nur noch einen Anteil von 27 Prozent an den täglichen Wegen bis 30 Kilometer haben. Jedoch weist die Studie auch auf das Risiko hin, dass der Ausbau des Radverkehrs auch zulasten der Wege zu Fuß oder mit dem ÖPV gehen kann. Dieser Konkurrenz innerhalb des Umweltverbunds ist mit ganzheitlichen Klimamobilitätsplänen zu begegnen.

Bei konsequenter Umsetzung aller drei Bausteine des »Fahrradlands Deutschland« wäre gegenüber der derzeitigen Verkehrspolitik eine zusätzliche jährliche Einsparung von 19 Millionen Tonnen CO2e oder 15 Prozent der Treibhausgase im landgebundenen Personenverkehr insgesamt (inklusive aller Wege über 30 Kilometer) möglich. Im Vergleich zu anderen Optionen zur Dekarbonisierung des Verkehrs stellt die Förderung des Radverkehrs eine große Maßnahme dar, welche vergleichsweise zeitnah umsetzbar ist. Dr. Claus Doll fasst zusammen: »Mit dem politischen Willen und ausreichend Ressourcen hat Deutschland das Potenzial, zum Fahrradland zu werden.«